Marc Camille Chaimowicz

Paintings & Objects

Marc-Camille Chaimowicz (1947, Paris, France)

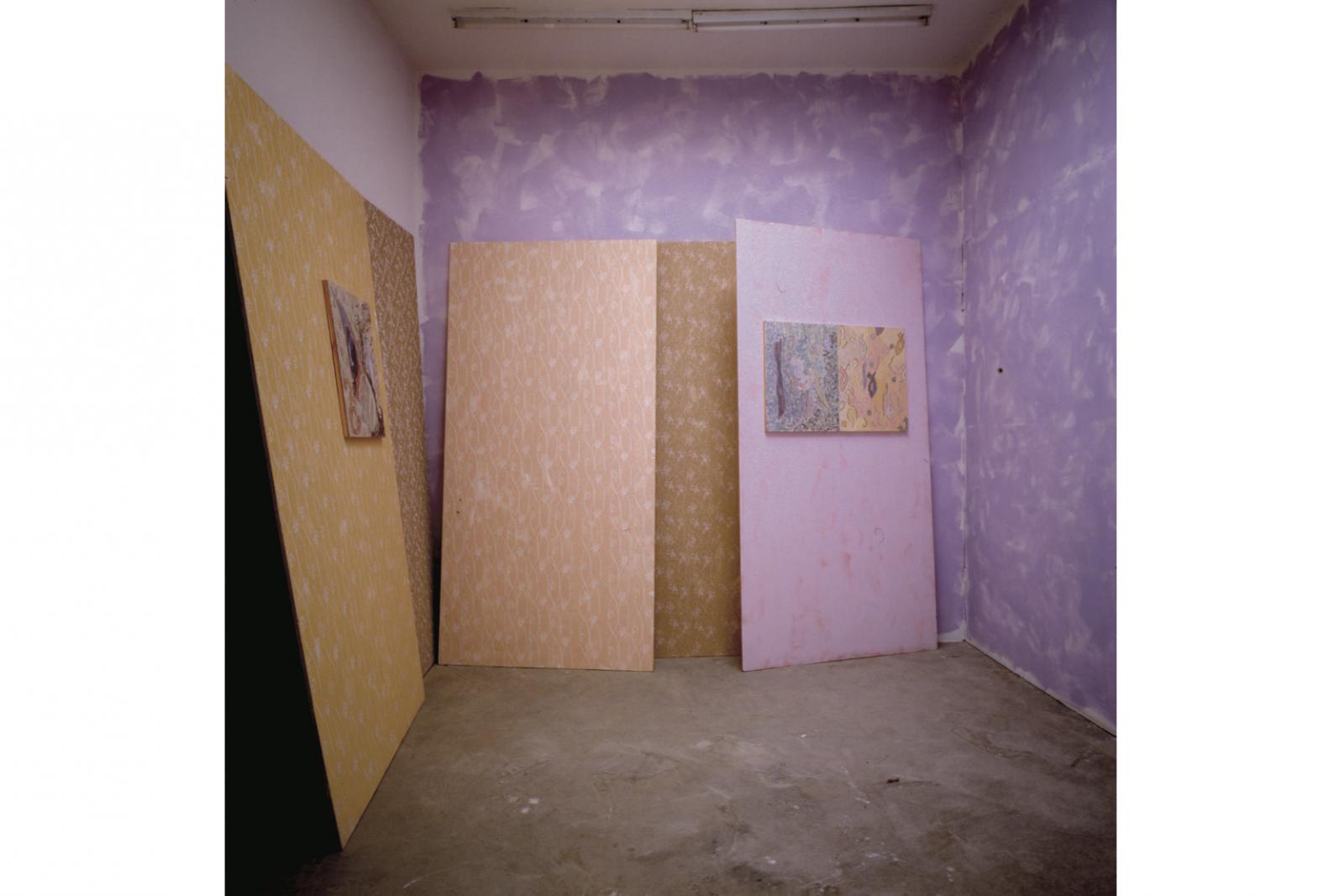

Du dehors, rien ne transpire. Nulle agitation, aucune activité ni signe d’autorité et pourtant, sitôt la porte en verre franchie, l’impression (jusqu’à quand) d’être en avance. Au commencement, une salle paraît s’organiser en accueil. Et c’est bien le moins, puisqu’en premier, elle introduit et ouvre sur les suivantes, à gauche comme à droite. Sans presque rien d’autre, toute occupée en son centre par un bâti en contreplaqué dont les traces d’enduit sont juste poncées. Assemblage brut qu’une épure dessinée et un texte assez court confirment être la « forme » d’un kiosque, la maquette (sculpturale… ici) à taille réelle d’un édicule prévu en béton, destiné à 1’extérieur (un ailleurs, sans autre précision). La combinatoire de ses courbes, certains effets d’enveloppement, ses échancrures et percements, pouvant aussi bien rappeler les aménagements du groupe Tecton au Zoo de Londres en 1933 que le mobilier à positions multiples ou les murs incurvés créés par Frederich Kiesler pour Art of this Century à New York en 1942 : formalisme extrême d’une vie sous protection d’une part, sur présentation des œuvres de l’autre. Car nous voilà bien dans le vif de l’objet. L’entrée en matière d’une exposition volontairement trop pleine d’excès, où, au gré de ses circonstances, se voile et dévoile le cube blanc, se fissurent les certitudes du bel accrochage. Au point de se convaincre en dehors de toute logique proprement immédiate que son dispositif dans et pour l’espace neutre du Consortium, lui-même né de la transformation d’anciens bains douches, et dont les irrégularités se découvrent être autant de réalités positives s’inscrit plutôt entre les agencements d’un Bernard Rudofsky pour Are Clothes Modern ?, au Museum of Modern Art de New York en 1944, et les aménagements de la Space House de Kiesler (encore lui) pour la Modernage Furniture Company à New York en 1933 ou ceux de Ernst Schwadron pour l’American Crayon Company au Rockfeller Center en 1945. Comme si, tout bêtement, par-delà des parentés formelles et stylistiques induites par ces trois exemples érudits, et connaissant Marc Camille Chaimowicz, mobilier, vêtements, et carnets de croquis, participaient prioritairement de cette image de la mue du privé au public que la toujours indispensable activité du « peintre-auteur de tableaux » ne peut plus à elle seule révéler. Ainsi, l’exposition se trouve être tout à la fois l’actualisation de l’acte de perception (incertaine, exposée, au vu et au jugement communs) et la convocation quelque peu déplacée, il est vrai, d’un certain confort de vie (affaire personnelle, a fortiori de goût, préservant son environnement et sa sécurité). Car enfin, si la seconde des grandes salles évoque effectivement l’atmosphère d’un « showroom », sans pour autant coller à la reconstitution d’une ambiance particulière (différente en cela des chambres ou salons proposés « en exposition » par Joseph Franck, au Kaufmann’s Department Store de Pittsburgh en 1951 — et néanmoins apparentés), la première ne vise-t-elle pas la quintessence paradoxale dans sa mise en scène de l’abandon… Pratiquement vide, comme sous le coup d’un déménagement inachevé, elle ne montre qu’une console avec un assortiment de céramiques, décentrée et frêle sur sa vaste paroi, un tableau de dimensions moyennes et une banquette aux flancs et piétements en plomb, habillée de velours jaune. Un tableau, plus précisément un diptyque. Sans cadre. Très prosaïquement accroché, droit et à bonne hauteur. Nul besoin de tringles. Là, sur un mur blanc, que longe en pied un unique mais fort emmarchement, quand son haut suit forcément l’obliquité du plafond. Trop modeste de taille (voire d’apparente ambition) pour imposer l’orthogonalité de son format, il subit de plein fouet l’effet de l’excentricité architectonique et réagit vivement à la présence en coin de la banquette, de biais et de dos, isolée mais proche autant qu’inaccessible. Le sol se dérobe-t-il, voilà que l’on chancelle, se retourne à défaut de pouvoir s’asseoir. Et alors, derrière soi, en surplomb, éclairée par des tubes fluorescents une petite pièce laisse voir un tapis (tissé d’après un carton de l’artiste anglais), bascule vers le bas car placé sur un socle en dévers rappelant le déséquilibre du Desk… on décline imaginé pour son installation dans Four Rooms en 1984. Aux murs de cette modeste salle, d’autres toiles paraissent cette fois plus stoïques, soit du fait de leur juxtaposition, soit parce que vues d’en bas elles s’encadrent dans le percement rectangulaire qui fait office de communication. Peintures intimo-morphiques, à la sensualité allusive, passivement lyriques, sans but avoué, pas même l’effusion d’un Gorky que Chaimowicz admire, ni la plénitude des arabesques matissiennes qu’elles suggèrent ou l’ampleur de certaines grandes compositions de Motherwell, qui, allez savoir pourquoi, nous reviennent en mémoire. Des tableaux qui en appellent d’autres (formats rarement plus grands, nombreux diptyques ou triptyques) disent d’abord le besoin du suivant avant l’attrait du spectaculaire ou aspirent franchement au déploiement monumental (se fondre dans le décor) investissant murs et sols, tentures, tapis et papiers peints. Ainsi dans le passage entre les deux salles principales, en retrait, de mêmes dimensions ou à peu près, tel un fragment du mur décalé, une cimaise décorée où sur un fond prune rapidement peint, des motifs ornementaux réalisés au pochoir créent un réseau de papier peint (plus proches il est vrai d’un Kolo Moser que des rinceaux d’un Walter Crane) enluminé de filaments colorés aux circonvolutions complexes (pseudo-éléments d’une calligraphie arabe sur trame de papier d’emballage japonisant qui viennent ajouter une touche exotique à la physionomie neo-nabie de leur auteur). Élément introductif dissimulant un instant la taille imposante de la « boîte » (sans autre issue que ce sas à coulisses), que son contournement permet de découvrir. Face à nous, avec à peine le recul indispensable, se dresse un mur peint de mêmes proportions bien que considérablement agrandies : grand décor que son organisation fragmentée interdit d’être identifié à une quelconque machine voire système de grotesques. Profils esquissés, premières pensées comme chez Le Corbusier suggèrent meubles et céramiques de l’exposition : toutes ces inscriptions apparaissant comme les variations élégantes de quelques empreintes, dessins librement inventés (aux rehauts de couleurs recherchées) sur un thème programmatique du type de ce que la vignette, pensée par Gropius pour le premier Bauhaus, annonçait de ses intentions idéalistes. Mais que dire de l’atmosphère de ce volume où nous avons une sorte de « showroom » et dont le mobilier n’est pas sans parenté avec l’esprit de Organic design in home furnishings (Museum of Modern Art, New York, 1941) présentation que dominaient les personnalités de Eames et Saarinen, sinon qu’elle se joue de multiples décalages ajoutant à l’étrangeté du « lieu » qu’elle construit pièce à pièce. On y retrouve ainsi deux banquettes (une rouge, une bleue), un second tapis (sur une estrade horizontale), un rideau (fait d’un tissu dessiné par Chaimowicz pour un fabriquant suisse) aux couleurs fanées, comme passées, qui distrait parfaitement l’un des murs en dépit d’un plafond en pente. D’autres meubles encore : outre une chaise haute devenue, une fois renversée à l’horizontale un confortable lit de repos, une table avec abattant et plusieurs chaises du même modèle pour l’accompagner, prêtes à servir (comme l’indiquent les deux diapositives projetées obliquement où table et chaises sont au cœur d’une mise en scène avec figurants) prêtes à partir (comme l’indique sur le mode des empilements de boîtes Brillo chez Andy Warhol, l’accumulation de leurs cartons d’emballage). Symboliques, utiles, paradigmes ou marchandises, au propre et au figuré, ce sont là les témoins d’un monde où répétition et unicité se mirent, des croquis de leur apparition à leur commercialisation en série, se préparant à être encore, sans tout à fait participer au prêt à habiter ou enrichir le prêt à exposer. Fallait-il garder le meilleur pour la fin… Laisser l’aile gauche (deux salles qui s’enchaînent) au délice de la suite varsovienne ; une « polonaise » ou le « peintre interprète », s’enhardit jusqu’à ouvertement préférer se donner la réplique. Soit l’articulation fragile d’une séquence de panneaux indépendants, hâtivement dressés côte à côte, l’un empiétant souvent sur l’autre, quand de manière sporadique il y place quelques toiles, et les « mêmes » toiles, dans un ordre différent, sereinement alignées sur d’autres murs leur faisant face. Ajoutez à cela que les panneaux montrent un catalogue d’échantillons décoratifs d’impressions au pochoir et que – dans deux cas – les murs où ils s’adossent sont ostensiblement couverts de coups de brosse d’une couleur, et vous comprendrez pourquoi celui qui, adepte précoce d’une autre sociabilité, dressa Acconci et Warhol au pinacle de ses rencontres de jeunesse, n’avait d’autres choix que de disparaître entre les étages, désertant le gardiennage d’un art sauf la peinture, fuyant pareillement les loges où flottent les relents d’une cuisine prétendument mijotée, pour mieux hanter alcôves et salles de bal.

— Xavier Douroux